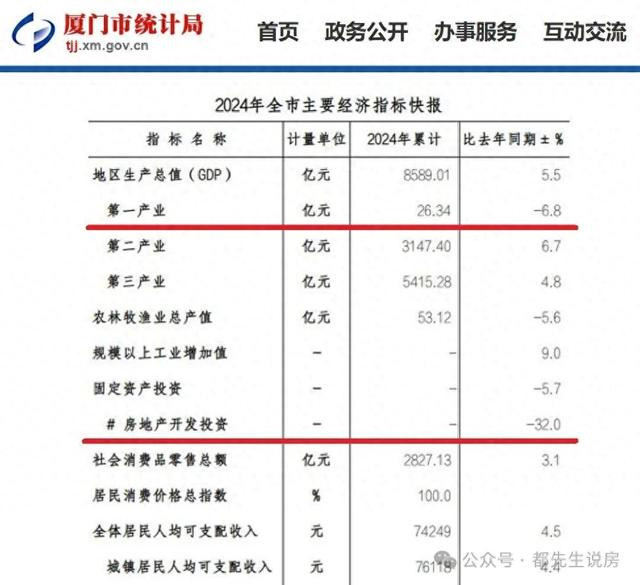

| 春节前福建各地相继发布2024年的经济数据,厦门的增速中规中矩,虽然不如福州、泉州,但看起来也算过得去,只是离万亿大关还有一定差距。在厦门市统计局发布的《主要经济指标快报》里,多数项目差强人意,只有两项指标实在难看了点,分别是第一产业和固定资产投资。

厦门一产占比本就很低,作为一个沿海城市,渔业居然聊胜于无。可就这点零头还出现负增长,说明这座城市实在不在意农林牧渔。至于固投方面,负增长的原因主要是房地产开发投资大幅下降。 说来这事有点蹊跷,因为去年厦门大力推进岛内外旧改拆迁,土拍量并不小,一共出让商业、住宅用地905.3亩,多于2023年的874.9亩。那么,地皮没少卖,为什么房地产开发投资一下子减少32%呢? 要回答这个问题,恐怕得从拿地企业身上找答案。我们知道,对于福建楼市而言,2024年可以说是本地国企“全面兜底元年”。2023年虽然品牌房企大多已经“爆雷”,但也还有一些央企和外省国企前来拿地,等到2024年各地土拍才都变成本市国企的“独角戏”。 外地房企最后一次在厦门拿地是2023年7月21日的首开(云启东方),既然品牌房企拿地是为了盈利,那在拿地之后开发工作就一定会加速推进,本市国企会不会马上动工则不一定。 正如去年11月20日文章所说,如今福建各地国企楼盘已成“堰塞湖”。兜底太多导致消化不良,前面的卖不出去,后面的无所适从。开发卖不出去,投资不见效益,不开发土地就一直闲置。眼看着商品房销量实在上不去,库存不断堆积,厦门才不得已从去年四季度开始大力推行新版“房票”。 固然发房票能让拆迁户消化一部分库存,可拆迁户拿房又没掏多少真金白银,到头来商品房网签数据在短期内是会好看一点,但这种自己骗自己的“数字游戏”换不来钱。销售端见不到回款,后续开发资金就更紧张,前不久厦门象屿曝出喷水驱赶讨薪工人的事,这本身已经非常说明问题。

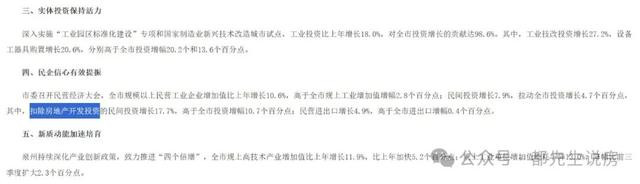

无独有偶,同样的事情也发生在泉州身上。我们看泉州统计局解读去年经济“成绩单”,其中提到民间投资增长7.9%的时候,还特地多加一句:扣除房地产开发投资的民间投资增长17.7%。

这话说得很有意思,房地产开发投资从来都是固投中很重要的一环,为什么要特意“扣除”呢?因为有关部门心里清楚,房地产开发投资大大拖了后腿。至于为什么会拖后腿,原因也和厦门类似,泉州国企也没少兜底,然而售价就是不肯顺应市场行情。死抱高价不走量,于是只见大量拿地却不见有几个新盘入市。 如今泉州新房市场处境越来越尴尬,买房的人少,供应量也少。那边品牌房企现有项目销售不畅,这边市属国企大量兜底又不开发。房价太高没人买,没人买又不降价。前面的卖不完,后面的不敢开盘,楼市进入死循环,最活跃的唯有法拍房。

|